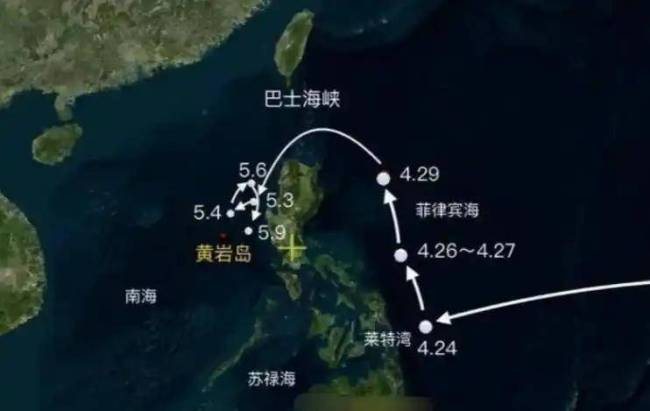

卫星图揭美军舰载机南海坠毁真相 异常打捞引猜测!当MH-60R直升机与F/A-18F战斗机在南海相继坠毁时最新股票配资平台,美军打捞舰队展现出的精准定位能力引起了军事观察家的关注。商业卫星捕捉到的画面显示,救援力量在事发后30分钟内就锁定了两处相距15海里的残骸位置,这种效率远超常规搜救标准。相比之下,2016年美军F/A-18在菲律宾海坠毁时,定位耗时超过6小时。

打捞目标的优先级也不同寻常。卫星影像记录到,美军打捞船优先围堵的是F/A-18F的发动机残骸与直升机设备舱,而非常规情况下首要搜寻的飞行数据记录器。这种操作让人想起2022年F-35C南海坠毁事件,当时美军耗时四周打捞的正是发动机核心部件,该机型发动机叶片采用特殊合金工艺。

更值得注意的是打捞半径的精确控制。根据卫星测绘,两架军机残骸散布范围被严格限制在直径500米的海域内,这与2018年"罗斯福"号舰载机坠毁时残骸散布3公里的情况形成鲜明对比。这种异常集中的坠毁形态,与美军在2019年测试的"紧急数据自毁系统"技术特征高度吻合——该系统能在飞机失控时自动聚拢关键部件。

五角大楼对此的解释是"深海洋流影响",但海洋动力学专家指出,事发海域10月26日的表层流速仅为0.2节,根本不足以在半小时内完成残骸的自然聚集。这让人怀疑两架军机是否携带了某种需要快速回收的模块化设备。毕竟MH-60R最新改型配备的磁异探测仪,其传感器阵列正是采用可快速分离设计。

历史数据或许能提供参照。2021年美军"卡尔·文森"号坠毁的F-35C,其残骸打捞耗时37天,重点打捞对象正是包含隐身涂层样本的垂尾部件。而本次事件中,卫星监测到打捞船在48小时内就结束了主要作业,这种反常的"高效率",与需要长期水下作业的常规打捞流程背道而驰。

从技术保密角度看,F/A-18F的AN/APG-79雷达系统与MH-60R的声呐浮标投放装置,都是美军严格管控的敏感技术。前者涉及电子扫描相控阵技术细节,后者包含反潜作战数据库。若这些设备落入他手,对手可能逆向推导出美军南海侦察体系的完整参数。

美军异常迅速的应急反应背后最新股票配资平台,可能藏着更深的战略焦虑。卫星图不会说谎,但它记录下的每个像素都在诉说一个比官方通报复杂得多的故事。当打捞船匆匆撤离现场时,带走的不仅是金属残骸,还可能是某个不愿被外界知晓的军事秘密。

瑞民管理提示:文章来自网络,不代表本站观点。